【再生医療】免疫療法はがん治療に有効?iPS細胞研究から最新の免疫細胞療法まで紹介

2025-10-08

再生医療の免疫療法はがん治療に有効なのか、NK細胞やT細胞の役割やiPS細胞を使ったがん治療の免疫療法の最新研究について紹介します。

さらに、がんの三大治療(手術・化学療法・放射線治療)以外の第四の選択肢として注目される最新の再生医療「免疫細胞療法」とはどういうものかを解説し、免疫療法に期待できるがん治療の効果・デメリット、治療の流れや費用相場を紹介します。

また、保険適用になる免疫治療薬オプジーボの作用についても記載するので参考にしてください。

免疫療法はがん治療に有効?NK細胞やT細胞の役割について解説

人の体は約60兆個の細胞からできており、毎日1兆個程度の細胞が入れ替わると言われています。一部の細胞が生まれ、一部の細胞が死にますが、この入れ替わりの際にエラーが起き、がん細胞が生まれることがわかっています。

このエラーが起きたがん細胞や病原体と戦う細胞が免疫細胞で、体内ではいくつもの免疫細胞がそれぞれの作用をもち働くことで病原体から体を守ってくれています。

ここでは、がん細胞と戦う免疫細胞の働きについて紹介します。

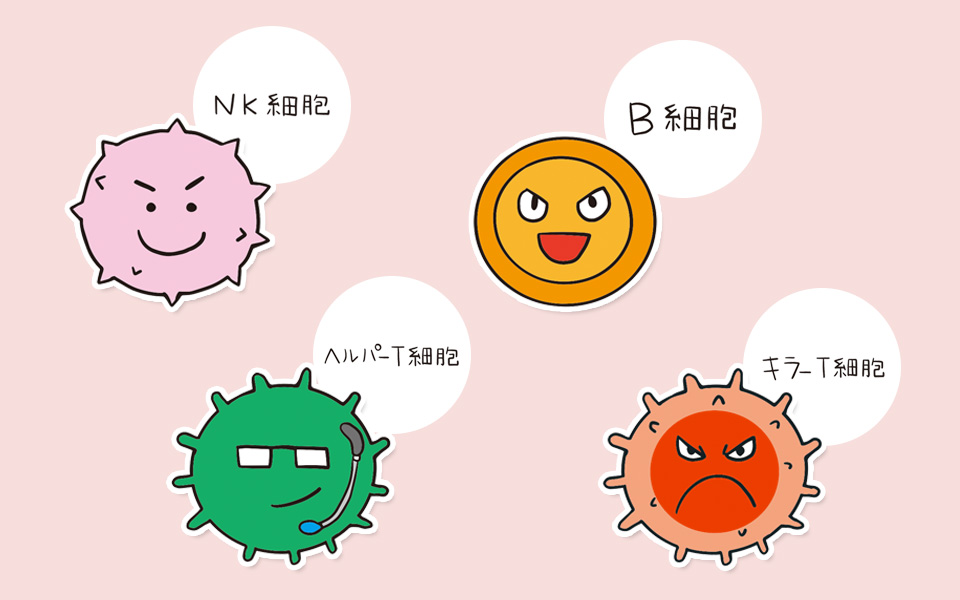

細胞の一部に変異が起こり、エラーが起こった細胞が爆発的に増えてかたまりになってしまったものを悪性腫瘍(がん)といいます。変異が起こった細胞が生まれると、下記のような免疫細胞がすぐれたチームワークで私たちの体を守ってくれます。

主な免疫細胞の役割は下記の通りです。

生まれつき備わっている免疫細胞で、全身やリンパ管をパトロールしながら、がん細胞やウイルス、細菌を見つけると攻撃します。NK細胞にはレセプターと呼ばれる抗原を調べるアンテナのようなものがあり、健康な細胞と病原体に感染した細胞を見分けています。

抗原である病原体を覚えて抗体という物質を作り、病原体を攻撃します。B細胞の一部は病原体の情報を記憶するので「メモリー細胞」とも呼ばれます。

B細胞とともに体内に入った異物が危険かどうかを判断し、攻撃命令を出す司令塔のような役割を果たします。キラーT細胞の働きを活性化する役割もあります。

ヘルパーT細胞の指令を受けると、ウイルスや細菌に感染した細胞を破壊します。キラーT細胞は樹状細胞から抗原情報を受け取り、ウイルスに感染した細胞やがん細胞を特定し、直接攻撃します。

主な免疫細胞を記載しましたが、T細胞はリンパ球の一種で、キラーT細胞とヘルパーT細胞に大別されます。

このほかにも、白血球の中にあるマクロファージや樹状細胞は形を変えて病原菌を食べながら病原体の情報をT細胞に伝えたりと、様々な免疫細胞がそれぞれの役割を担っています。

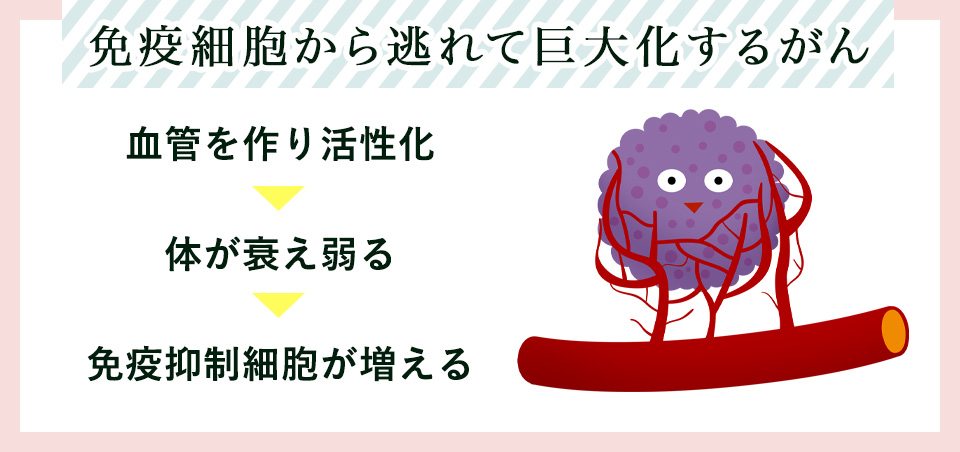

上記をはじめとした様々な免疫細胞があるにもかかわらず、NK細胞やT細胞による破壊をかいくぐって巨大化していくものががんです。がんが免疫から逃れる方法は様々で、免疫の攻撃から逃れたがんは大きくなると血管をつくり、酸素や栄養を補給しながらより活性化していくため、体が衰えて弱っていきます。

さらに、がんになると免疫力を弱める免疫抑制細胞が増え、上記の免疫細胞の働きにブレーキがかかってしまうので、体力が大きく低下します。

免疫細胞は年齢とともに数も低下し、力も弱まっていくので、加齢により感染症やがんのリスクが高まります。

そのため、がんにならない、負けないためにも元気な免疫細胞を増やしていくことがとても重要です。

iPS細胞を使ったがん治療での治験は?免疫療法の研究状況と展望について

現在、iPS細胞を使った「免疫再生療法」の研究が京都大学iPS細胞研究所で行われています。

これは、iPS細胞からT細胞やNK細胞を作製し、がん細胞を感知するレセプター(受容体)をつけ、増やしてから体内に戻す療法です。iPS細胞から大量の免疫細胞を作製できれば、がん細胞と戦う免疫細胞たちの力でがんを退治することができます。抗がん剤や放射線による治療は正常な細胞も傷つけてしまいますが、免疫再生療法ではがん細胞だけを攻撃できるため、副作用が少ない点が大きなメリットでしょう。

現在は2つの方法があり、1つ目は患者自身から免疫細胞を取り出してiPS細胞にして増やす方法と他人の細胞からiPS細胞を分化させ、免疫細胞を作製する方法です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、同時に研究を進め、安全面で確立できた方法から臨床試験に進めている状況です。

iPS細胞を使ったがん治療とは?実用化はいつになる?

iPS細胞を使った臨床試験や治験は多数ありますが、iPS細胞を使った免疫再生療法においては、2021年に第Ⅰ相臨床試験が行われました。対象はがん細胞が散らばって手術ができない、抗がん剤治療で効果がなかった卵巣がんの方でした。今後は第Ⅱ相臨床試験に進む予定です。

最初の臨床試験までの研究に10年ほどかかっているため、第Ⅱ・第Ⅲ相臨床試験が終わるまで何年かかるかは現段階では予測が難しいのが現状です。

また、その後の承認申請や審査にも一般的には数年かかるため、実用化まではもうしばらくかかるでしょう。

しかし、iPS細胞を使った免疫再生療法は、世界中で注目されており、アメリカでの免疫再生療法の開発が急速に進んでいます。様々ながん、がん以外の免疫疾患などの病気でも免疫再生療法が応用できる可能性が高いということです。

京都大学iPS細胞研究所では、近い将来、免疫再生療法ががんの標準治療になることを目指していくと答えています。

iPS細胞のがん化はなぜ起こる?がん化する確率は?

iPS細胞の大きなリスクは、iPS細胞の腫瘍が形成されてしまうことでした。

iPS細胞のがん化のメカニズムとしては、細胞を初期化する際に導入した因子が再活性化すること、もともとの細胞がもつ遺伝子が因子導入の際に傷つくことなどによりiPS細胞ががん化するというものでした。

また、未分化なiPS細胞が製剤の中に混じり、iPS細胞が体中で増殖してがん化するリスクが生じる可能性があるとも言われていました。

しかし、安全性について最大の課題として取り組んできた結果、現在の研究では大幅に安全性を高めることができ、これらのがん化のリスクは少なくなったと言われています。

そうは言っても、まだ未知のがん化リスクもあるかもしれず、今後もがんの研究と合わせて知見を解析していく必要があるでしょう。

再生医療のがん免疫療法「免疫細胞療法」を解説

現在、癌の治療は、手術・化学療法・放射線治療が三大治療と言われますが、第四の治療法として注目されるのが「免疫細胞療法」です。

上記で説明したiPS細胞を使った免疫療法はまだ研究段階ですが、患者自身の血液から免疫細胞を取り出し、体外で活性化・増殖させて体内に戻す免疫細胞療法はすでに複数のクリニックで実施されています。患者自身の体内にあったものを戻すので副作用はほとんどないのが大きな利点です。

多くの免疫細胞療法では、患者の血液からNK細胞(ナチュラルキラー細胞)を取り出し、培養して体内に戻す方法ですが、クリニックによってはNK細胞とT細胞を培養して一緒に戻す方法もあります。NK細胞、T細胞はそれぞれの役割が異なるため、より免疫力を高めるために有効と考えられます。

免疫細胞療法は下記のような流れで行われ、通院で行える治療のため、入院も不要で通常の生活を送りながら治療を受けることができます。

1.採血

患者から50cc程度の採血をします。

2.細胞の培養

細胞培養加工施設(CPC)にて、採血した血液から免疫細胞を取り出し、2週間程度をかけて培養します。

3.細胞投与

約2週間後、培養した免疫細胞を点滴や注射で投与し、患者の体内に戻します。

通常は1~2週間の間隔をあけて、複数回(5~6回)の投与を1クールとして行います。

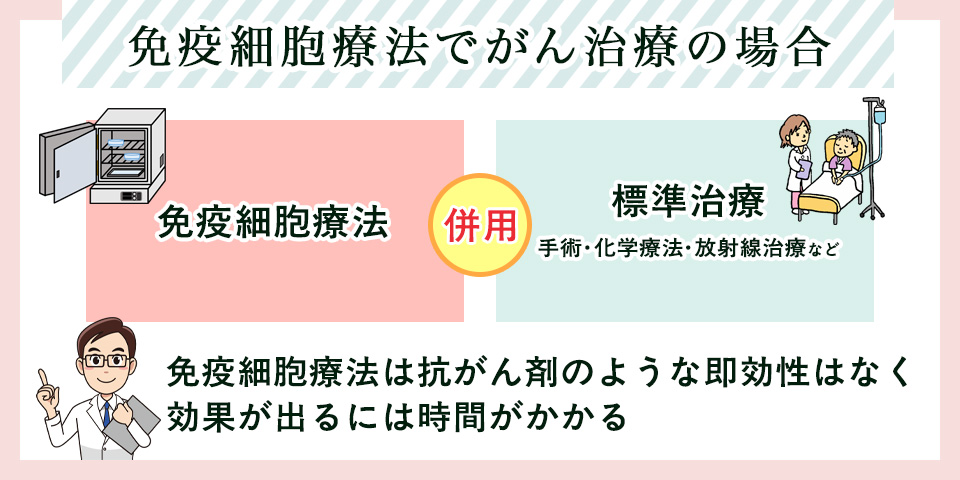

免疫細胞療法は、がんの標準治療と併用が可能で、それによる相乗効果も期待できるといわれます。

免疫療法でがん治療を行うメリット・デメリット

ここでは、免疫細胞療法でがん治療を行う際のメリット・デメリットを紹介します。

再生医療の免疫療法で期待できるがん治療の効果とは

免疫細胞療法は、患者自身の免疫を高めることでがんの治療を目指すものです。

がんの三大治療(手術・化学療法・放射線治療)を行ったけれども効果が出にくい、治療による副作用で体力が衰えてしまった、また治療の継続が困難となった方、他の治療を探したい方には、がん治療の一つの選択肢になるでしょう。

免疫細胞は患者自身の血液から採取して戻すため、拒絶反応はほとんどないと言われています。

免疫細胞療法は、もともと患者自身の体内にあった免疫細胞を活性化・増殖させて戻し、がん細胞への攻撃力を高めるので、全身に存在するがん細胞を標的にできる治療といえるでしょう。

免疫療法に副作用やリスクはある?

免疫細胞療法は再生医療にあたり、日本では「再生医療等安全性確保法(再生医療法)」により、再生治療を行う際に厚生労働省への届け出を義務づけています。

再生医療は安全上のリスクに応じて分類されており、免疫細胞療法は第3種の「もともと細胞が持っている機能を利用し、大きな操作を加えないため、大きなリスクは想定されないもの(加工を施した体性細胞を利用したものなど)」に該当しています。

免疫細胞療法は、拒絶反応のような重篤な副作用は低いものの下記のような副作用が挙げられます。

- 発熱が起こる可能性ある

- 悪寒が生じることがある

- 注射した部分が赤く腫れることがある

まれに発熱する場合がありますが、それも半日~数日でおさまることが多いようです。

免疫細胞療法でのリスクとしては、効果がでるまでに時間がかかる、自費診療で高額になる、対応できる医療機関が限られることがデメリットと言えるでしょう。

免疫療法は効く人と効かない人がいる?

免疫療法と言っても様々なものが存在し、がん治療は免疫療法では困難という医師もいますが、iPS細胞を使った免疫再生療法での研究や次に説明する保険適用になる免疫チェックポイント阻害薬「オプシーボ」などの登場により、がん細胞を免疫細胞が攻撃する働きがあることは明確になってきました。

しかし、免疫細胞療法でがん治療を行う場合は、一般的に標準治療(手術・化学療法・放射線治療など)と併用することが基本で、免疫細胞療法は体内の生体システムを利用して免疫細胞ががん細胞を攻撃するため、抗がん剤のように即効性があるわけでなく、効果が出るには時間がかかるという特徴があります。

がんの状態や個人の免疫システムの状態も異なるため、「効果がでない」と感じる方もおり、がんの進行が早い方、転移している方、他の疾患や薬剤によって影響がある方などは免疫細胞療法を行っても効果が出にくい場合もあります。

次に解説するオプジーボも投与した方の中で効果が出るのは2~3割と言われます。

がんの免疫治療薬オプジーボとはどんな薬?効果と副作用について解説

2018年に免疫について研究してきた本庶佑氏が免疫細胞による新たながん治療の方法を発見したことでノーベル賞を受賞しました。

本庶佑氏は免疫の働きを抑えるブレーキ役となるPD-1という物質を発見し、免疫チェックポイント阻害薬「オプシーボ」(一般名ニボルマブ)という新薬の開発につながりました。

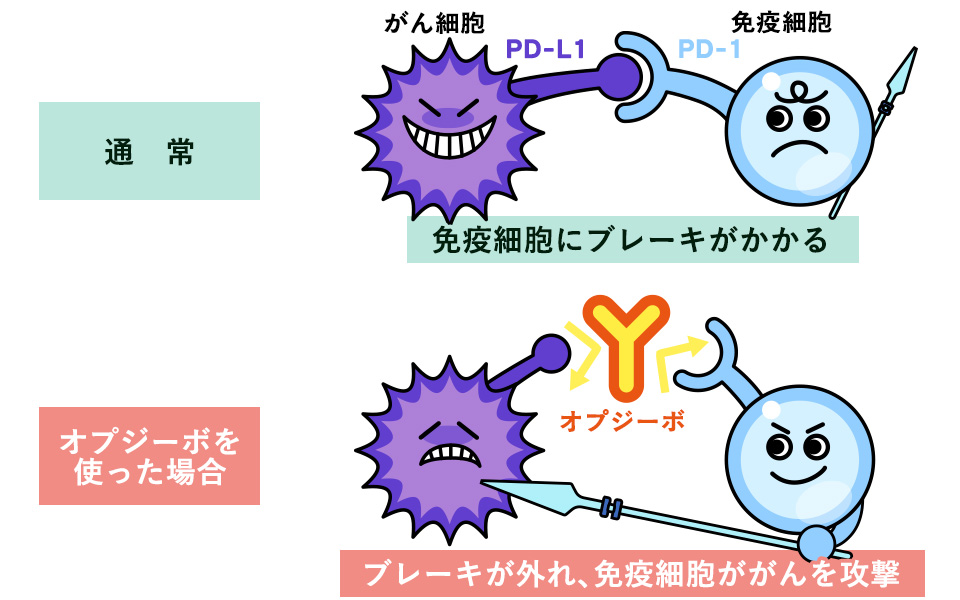

がんは、免疫細胞の攻撃をかいくぐって免疫細胞の攻撃にブレーキをかけますが、オプジーボはこのブレーキを解除する作用があります。

オプジーボは、がんが免疫の働きにブレーキをかける物質の作用を妨げることで、免疫にがん細胞を攻撃させる画期的な薬です。

がんはPD-L1をPD-1と結合させることで免疫細胞の攻撃にブレーキをかけます。オプジーボはPD-L1とPD-1の結合を阻害することで、ブレーキを外し、再び免疫細胞ががん細胞への攻撃をできるようにする働きがあります。

オプジーボは直接がん細胞を攻撃するわけではなく、がん細胞へ攻撃する免疫力を助ける薬と考えるとよいでしょう。

現在ではオプジーボ以外にも、次々と免疫チェックポイント阻害薬が開発され、ヤーボイ・キイトルーダ・テセントリク・バベンチオ・イミフィンジなどがあります。

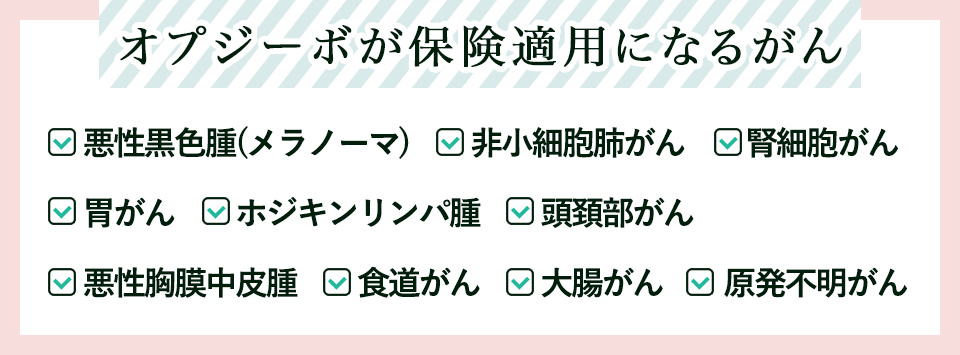

オプジーボが治療薬として保険適用される癌は以下の癌を患っている方で、すべての方が受けられるわけではありません。また、手術による治療が難しい場合や他の治療が受けられないなど、それぞれ適用条件があります。

なお、自己免疫疾患・間質性肺疾患・結核感染などにかかったことがある方や臓器移植を受けたことがある方など、オプジーボの治療を受けられない可能性がある方もいるので、主治医とよく相談してください。

オプジーボは自身の免疫力によってがん細胞を攻撃するもので、従来のがん治療より身体的負担が少なく、投与後も免疫細胞の働きを長くサポートしてくれると言われます。

抗がん剤よりも副作用が少ないと言われるものの、オプジーボには下記のような副作用があります。とくに注意が必要な副作用もあるので、気になる症状がでた場合はすぐに医師、看護師、薬剤師に知らせましょう。

| オプジーボの副作用 | |

|---|---|

| オプジーボを化学療法と併用した場合 (発現率15%以上) |

・吐き気・嘔吐・食欲減退・口内炎・貧血・血液検査値の異常(好中球数減少)・疲労・倦怠感・下痢・便秘など |

| とくに注意が必要な副作用 | ・脳炎・髄膜炎・脊髄炎・下垂体機能障害・ぶどう膜炎・甲状腺機能障害・間質性肺疾患・重症筋無力症・心筋炎・横紋筋融解症・劇症肝炎・肝不全・肝機能障害・肝炎・硬化性胆管炎・重度の胃炎・副腎障害・腎障害・Ⅰ型糖尿病・膵炎・大腸炎・小腸炎・重度の下痢・神経障害・薬剤の注入に伴う反応・静脈血栓塞栓症・結核・重度の皮膚障害・重篤な血液障害・血球貪食症候群 |

上記のような重篤な副作用もあるため、治療を検討する際は医師とよく相談してください。

がん免疫療法の費用や保険適用について解説!免疫療法は自己負担?

現在、保険適用が認められる免疫療法は、上記で説明したオプジーボのような免疫チェックポイント阻害薬のみです。

オプジーボのような薬は再生医療とは異なり、あくまでも免疫細胞の働きをサポートする治療薬ですが、条件を満たせば保険適用になります。ただし、オプジーボは高額な薬でここ数年でかなり引き下げられたものの年間1,000万円以上かかると言われます。

日本では健康保険に加入していれば、高額療養費制度により自己負担額は大幅に軽減されるので、年収によってどのくらいの料金を支払えばよいか、確認してみてください。

なお、記事で紹介した再生医療の「免疫細胞療法」は標準治療でないため、治療費費用は全額自己負担です。

現在では「免疫細胞療法」はクリニックによって独自の方法があり、培養して体内に戻す細胞の種類や数によって料金も異なるので、よく医師と相談をして検討してみてください。

クリニックによって、キラーT細胞だけを取り出して培養・体内に戻す方法、NK細胞のみを戻す、あるいはT細胞とNK細胞をミックスして戻す方法など多様で、料金も大きく異なります。

相場と言えるかはわかりませんが、一回あたり技術料や管理料も含めると40万~100万円かかり、通常は複数回治療を行うので200~500万円ほどかかると考えておいたほうがよいでしょう。

保険適用にはなりませんが、医療費控除の対象にはなるため、一定の金額を超えた場合は確定申告が可能です。詳しくは税務署に問い合わせをしてみてください。

再生医療の免疫療法でよくある質問Q&A

ここでは再生医療としての免疫療法でよくある質問をまとめたので、参考にしてください。

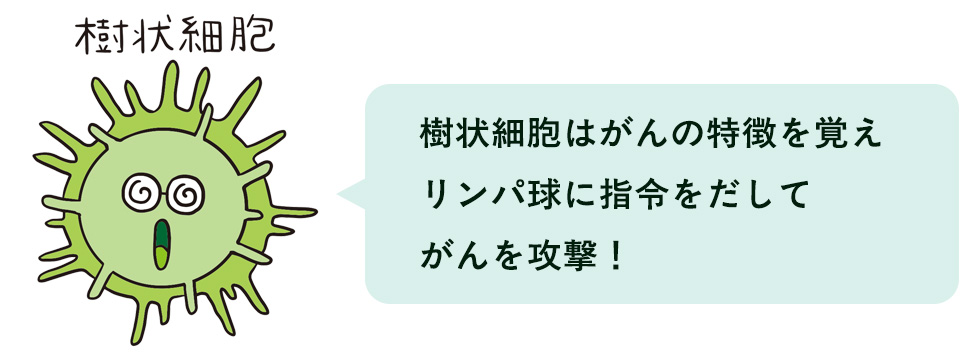

樹状細胞ワクチンとは何ですか?

樹状細胞ワクチンとはがん免疫細胞療法の一つで、樹状細胞にがんの抗原を認識させることで、がん治療を行うものです。樹状細胞とは白血球の一種で、体中にあり、名前の通りに樹木のような多数の突起をもつ細胞です。

樹状細胞はもともと単球(白血球)ですが、組織に入ると免疫細胞として働きます。樹状細胞はがん細胞を認識すると有害なものとして捕食し、そのがんの特徴をリンパ球に情報として伝える役割があります。

この樹状細胞の特徴を生かし、患者の単球として取り出し、樹状細胞に誘導し、がん抗原を取り込ませて特徴を記憶させ、がんを攻撃するのが「樹状細胞ワクチン療法」です。

一般的に1クール5~7回治療を行い、費用は250~300万円程度かかると言われます。

樹状細胞は、異物を発見して取り込むことで特徴を覚えます。樹状細胞にがんの目印を記憶させるためにはいくつかの方法があります。

手術などで取り出した患者のがん組織を使う

すべてのがん使用できるWT1ペプチドなどの抗原を使う

がん組織(局所)に体外で作製した樹状細胞を注入する

免疫療法は何回くらい治療しますか?

免疫細胞療法は、治療の内容や体内に戻す細胞の数によっても異なりますが、多くは2~4週間ごとに4~7回程度繰り返して治療を行うことが多いでしょう。

治療期間は数ヶ月~半年くらいで、1回にかかる細胞投与は注射、または点滴で30分以内と通院で済むので、入院する必要がなく通常の生活を行えるのが利点です。

がんの免疫細胞療法はどこで受けられますか?

日本では自由診療で行える「がん免疫細胞療法」は、数多くのクリニックで行われていますが、標準治療を行う大規模の病院では行えないことが多いため、治療効果・安全性・費用などをよく検討した上で、トラブルを回避するためにも十分な情報収集を行う必要があります。

自分の病気の状態にあった治療かどうかを見極めるためにも、担当医と相談してみることをおすすめします。

記事中でも触れましたが、がん免疫細胞療法は再生医療に該当するため、きちんと厚生労働省に届け出がされている医療機関かどうかは確認してみてください。厚生労働省のサイトに掲載されている第三種再生医療等提供計画(治療)を参考に、医療機関や治療内容を確認してみるとよいでしょう。

人体では、毎日1兆個程度の細胞が入れ替わり、その内数千個の細胞に変異が起こりますが、様々な免疫細胞がすぐれたチームワークで異常な細胞を攻撃し退治しています。

このバランスが崩れ、免疫力が弱まるとがん(悪性腫瘍)になり、日本では、およそ2人に1人がかかるといわれます。

現在、iPS細胞を使った「免疫再生療法」は研究段階ですが、世界中で患者自身の免疫細胞を使った治療は行われています。将来は「免疫細胞療法」ががん治療の標準治療となる可能性もあるでしょう。

免疫細胞療法と一口に言っても、免疫細胞には種類があり、それぞれに免疫細胞の作用が異なるので、治療を検討する場合は病状とあわせて効果が期待できるのはどの療法か、医師とよく相談してみてください。